菌種會因地制宜,不同的菌種適合的耐熱度、耐濕度、都有很大的不同,所以不同的益生菌適合的包裝方式,都可能會有很大的差異。市面上有不少益生菌也會標榜菌種多達10種,來強調它的優勢,但其實這也是一種抓準消費者的購物心態的商業手法,其實菌種太多並不好,菌種過於多元,吃進肚子裡還可能會造成益生菌互相排斥,而且如前文所述,菌種適合的生長環境都可能有所不同,若把10幾種菌種都放在一起,能存活下的菌種有多少呢?那就不得而知了!

※建議:菌種數以3~5種為佳!

益生菌的基本功效是促進腸道健康 (這是所有益生菌有的功能)。如果你是想要調整過敏體質,只有特定的菌種有對抗過敏的功能。

※建議:調整過敏體質 (過敏包含鼻炎、異味性皮膚炎、氣喘) 菌種: L.paracasei(副乾酪乳桿菌)、L.rhamnosus (鼠李糖乳桿菌)、B.lactis(雷特氏B菌)、L.casei(乾酪乳桿菌)。

市售產品大多是一堆保健功效弱的菌來充數(腸球菌、芽孢菌…)是想利用消費者「越多越划算的心態」! 結果吃進去的只是一堆無效的「菌」。要注意! 菌種不正確,對健康是有害的! 市售商品為了可在架上保持菌數多、成本低,需添加容易繁殖、生命力強的菌種,如芽孢菌、腸球菌......等,但它們對於腸道的健康其實在醫學界是有疑慮的,甚至在歐洲已經禁止保健食品中添加腸球菌,所以挑選益生菌的時候,千萬不要以菌數多為考量,要吃得精不是多!另外,2017年台灣衛福部食藥署也已發布草案,糞腸球菌(Enterococcus faecalis)和屎腸球菌(Enterococcus faecium)這兩款菌種被要求於2018年7月後不得作為食品原料使用。所以大家在挑選產品時,可以多加留意。

※建議:菌數以50億~100億的菌數為佳!

近年來,媽媽給小朋友吃益生菌調整體質是一種保健趨勢,有不少廠商為了讓小朋友可以更輕鬆的接受,所以都會在益生菌中添加調味劑,像是甜味劑、果汁粉、香精、果寡糖、木寡糖 、菊糖、砂糖等等。美其名是讓小朋友更容易入口,但卻讓小朋友在不知不覺中多吃進了多餘的食品添加物或多餘的糖分,但這是不必要的,所以選購益生菌時可以看一下成分,是否有調味劑。

※建議:選購無添加調味劑的益生菌,讓健康更純粹!

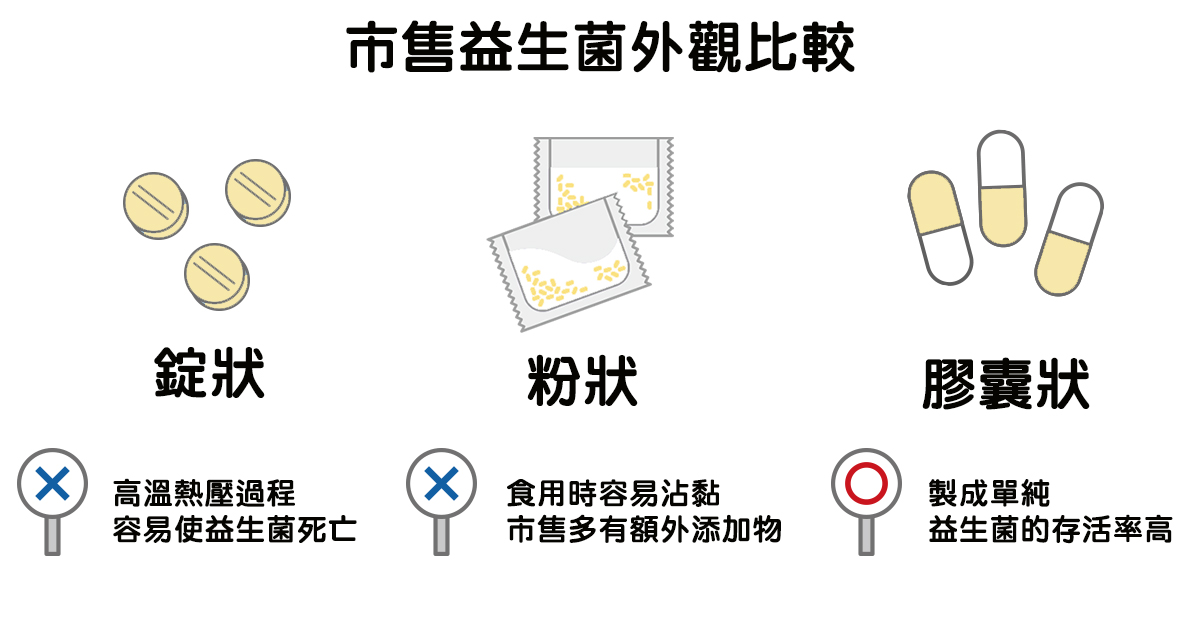

市面上常見的益生菌包裝主要有膠囊、粉狀、砂狀、錠劑,這三種包裝,最不推薦的就是錠劑。

錠劑

最不推薦★

錠劑需添加較多的賦形劑來定型,這也等於當你吃益生菌時同時也吃了多餘的添加物。製作錠劑的過程中需要熱壓,這樣的高溫容易使益生菌死亡。

粉狀

不推薦★★

益生菌容易沾黏,倒出來的時候很容易使益生菌的殘粉在包裝內,吞下的粉末也很難順利到達腸道,而且粉狀的味道如果不好吃便難以下嚥,所以有很多廠商會添果汁粉或調味劑。

造粒粉包

不推薦★★★

因為粉狀有易沾黏的問題,許多廠商就改用「造粒」的方式製作。造粒比粉末粗大,一顆一顆的,但是益生菌不適合造粒,因為造粒需在粉末上噴上液體或酒精,然後用滾動的方式沾取賦形劑或澱粉,讓顆粒變大,接著再烘乾。噴灑液體、烘乾等過程都可能讓益生菌因潮濕高溫而死亡。

膠囊

最推薦★★★★★★

因製程單純,所以益生菌的存活率高,也不會吃到過多的不必要成份。膠囊除了可大大提高益生菌抵達腸道的機率,而且因為膠囊的主要食用方式是整顆吞下,舌頭並不會直接接觸內容物,所以廠商通常也不會刻意添加調味劑。不過膠囊的外皮大多都是眀膠製成,所以算是葷食,茹素者可以剝開膠囊把粉末加入水中,如果小小孩不會吞膠囊也可以用這種方式來食用膠囊形態的益生菌。

※建議:選擇膠囊形態的益生菌為佳